Мой музей — моя гордость

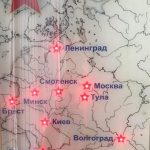

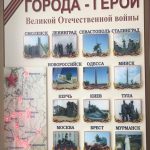

Когда в июне 1941 года фашистская Германия обрушила на нашу страну всю мощь своих армий, на их пути могучими бастионами встали советские города. Кровопролитная борьба шла буквально за каждую пядь земли на подступах к ним, за каждый квартал и за каждый дом. Особо отличившимся городам за массово проявленные мужество и героизм их защитников впоследствии было присвоено высшее звание «Город‑герой». Города герои: Москва, Ленинград, Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск, Сталинград (Волгоград), Одесса, Керчь, Севастополь, Киев, Минск, Бретская крепость. Особое внимание уделяется Ленинграду и Сталинграду, так как эти города приняли на себя основной удар.

В 1941 году с Алтайского края на фронт ушли более 550 тысяч человек, к весне 1945 в живых не было каждого второго.

Особое место в музее занимает информация о ветеранах Центрального района города Барнаула, участниках Сталинградской битвы. Здесь вы можете узнать о судьбах и подвигах Ефимова Михаила Дмитриевича, Федорова Василия Федоровича и многих других.

Но одним из интереснейших является рассказ о жизненном пути Надежды Георгиевны Мордовцевой. В 1941 году Надежда Георгиевна ушла на фронт, в 1943 году – попала в плен и прошла 3 концлагеря.[2] После войны она вернулась в Барнаул и посвятила свою жизнь профессии учителя.[3] Сейчас Надежда Георгиевна является председателем Совета ветеранов Центрального района. В августе прошлого года ей исполнился 101 год. Она до сих пор посещает мероприятия, посвященные 1 сентября и 9 мая, которые проводит наша гимназия, а также лекторы музея не забывают поздравлять Надежду Георгиевну с праздниками.

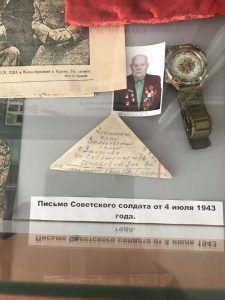

Чтобы полностью окунуться в военное прошлое России, давайте обратимся к экспонатам военных лет. Обратите внимание на солдатскую фляжку, планшет летчика, гильзы, сверхкомпактный пистолет, патронташ от пулемета “Максим”, диск пулемета, письмо советского солдата от 4 июля 1943 года и многое другое.

Солдатская фляжка. Штатная фляжка советского солдата была стеклянной. Стеклянные фляжки использовались до 1931 года, однако потом были заменены на алюминиевые. Основное их производство находилось в  Ленинграде, на заводе «Красный Выборжец». Осенью 1941 года, с началом блокады, производство алюминиевых фляжек было прекращено. Поэтому было возобновлено производство стеклянных изделий. Алюминиевые фляжки полагались лишь десантникам и разведчикам. А поскольку введенные в экипировку солдат Красной Армии стеклянные фляжки были довольно тяжелыми (500 г), то бойцы старались облегчить свой военный быт, забирая с полей сражений вражеские фляжки из легкого и прочного металла.

Ленинграде, на заводе «Красный Выборжец». Осенью 1941 года, с началом блокады, производство алюминиевых фляжек было прекращено. Поэтому было возобновлено производство стеклянных изделий. Алюминиевые фляжки полагались лишь десантникам и разведчикам. А поскольку введенные в экипировку солдат Красной Армии стеклянные фляжки были довольно тяжелыми (500 г), то бойцы старались облегчить свой военный быт, забирая с полей сражений вражеские фляжки из легкого и прочного металла.

Практичную и надежную алюминиевую фляжку солдаты использовали для кипячения воды на открытом огне, например, на костре. Не боится фляжка и замерзания. В утепленном чехле зимой – вода во фляжке не замерзает, а в мокром чехле летом фляжка сохранит воду прохладной.

Планшет летчика. Сумка с палеткой стали частью  амуниции командиров Красной армии в 1932 году, когда вышел приказ о едином походном снаряжении. Палетки для летчиков были немного крупнее и карты у них больше, в обычный формат плохо помещались. Сумки и палетки времен войны изготавливались из яловой кожи, обычно темно-коричневого цвета. Носили их двумя способами: с двумя плечевыми ремнями и с одним. Носить сумку и палетку вне службы не разрешалось.

амуниции командиров Красной армии в 1932 году, когда вышел приказ о едином походном снаряжении. Палетки для летчиков были немного крупнее и карты у них больше, в обычный формат плохо помещались. Сумки и палетки времен войны изготавливались из яловой кожи, обычно темно-коричневого цвета. Носили их двумя способами: с двумя плечевыми ремнями и с одним. Носить сумку и палетку вне службы не разрешалось.

Гильзы. Гильзы были латунные, биметалические и  металлические лакированные. Латунные гильзы (72 % меди и 28 % цинка) начали массово выпускать в 1926 году. На донце латунных гильз стоит клеймо S*. Для удешевления производства патронов в 1937 году в массовое производство запущены стальные гильзы покрытые медью. Из-за более низкого, по сравнению с латунными, качества стальные гильзы практически не использовали при производстве патронов специального назначения. С 1939 года налажено производство еще более дешевых стальных лакированных гильз, в следствии чего выпуск биметаллических гильз стал снижаться, и в сентябре 1943 был прекращен вовсе.

металлические лакированные. Латунные гильзы (72 % меди и 28 % цинка) начали массово выпускать в 1926 году. На донце латунных гильз стоит клеймо S*. Для удешевления производства патронов в 1937 году в массовое производство запущены стальные гильзы покрытые медью. Из-за более низкого, по сравнению с латунными, качества стальные гильзы практически не использовали при производстве патронов специального назначения. С 1939 года налажено производство еще более дешевых стальных лакированных гильз, в следствии чего выпуск биметаллических гильз стал снижаться, и в сентябре 1943 был прекращен вовсе.

Сверхкомпактный пистолет. В первую очередь  такое оружие трактовалось как средство самозащиты для офицеров, на случай крайних и непредвиденных обстоятельств. В реальных фронтовых условиях и солдаты, и офицеры предпочитали оружие более эффективное, чем пистолет, как правило, пистолет-пулемет или карабин, так как сколько-нибудь эффективная стрельба из короткоствольного оружия в условиях стресса требует немалой и регулярной стрелковой и психологической подготовки. Лишь в немногих случаях пистолет становился основным оружием бойца либо от безысходности, либо при решении специальных операций в разведке или диверсионной деятельности. В последнем случае на первое место выходила компактность пистолета и (для ряда образцов) несложность установки на него глушителя звука выстрела.

такое оружие трактовалось как средство самозащиты для офицеров, на случай крайних и непредвиденных обстоятельств. В реальных фронтовых условиях и солдаты, и офицеры предпочитали оружие более эффективное, чем пистолет, как правило, пистолет-пулемет или карабин, так как сколько-нибудь эффективная стрельба из короткоствольного оружия в условиях стресса требует немалой и регулярной стрелковой и психологической подготовки. Лишь в немногих случаях пистолет становился основным оружием бойца либо от безысходности, либо при решении специальных операций в разведке или диверсионной деятельности. В последнем случае на первое место выходила компактность пистолета и (для ряда образцов) несложность установки на него глушителя звука выстрела.

Патронташ от пулемета “Максим”. Представляет собой ремень с ячейками, прикрепленными на ремень. Изготавливался из кордуры, носился как на груди, так и на поясе, крепился на одежду.

Диск пулемета. Диск или «блин», как его именовали бойцы, имел сравнительно большую емкость. Радиальные выштамповки дисков и кольцевые ребра жесткости были призваны уменьшить их погиб во время сотрясений и ударов, а также уменьшить вероятность «заедания» магазина. В колодке прицела монтировалась подпружиненная защелка магазина.

Письмо советского солдата. Фронтовые письма – это  бесценные человеческие документы свидетельства о ВОВ, стойкости, мужестве, горячей преданности наших воинов своей Родине. Учитывая огромные объемы писем, конверты просто не успевали производить в нужном количестве. Кроме того, бумажным фабрикам банально не хватало сырья. Именно в этих условиях вовремя проявилась легендарная народная треугольная форма письма. По мнению исследователей и даже личным свидетельствам маршала Жукова, именно солдаты Красной армии находили выход из сложившейся ситуации. Поначалу они собственноручно мастерили конверты из газет, а когда и их перестало хватать, просто стали складывать свои письма в треугольники.

бесценные человеческие документы свидетельства о ВОВ, стойкости, мужестве, горячей преданности наших воинов своей Родине. Учитывая огромные объемы писем, конверты просто не успевали производить в нужном количестве. Кроме того, бумажным фабрикам банально не хватало сырья. Именно в этих условиях вовремя проявилась легендарная народная треугольная форма письма. По мнению исследователей и даже личным свидетельствам маршала Жукова, именно солдаты Красной армии находили выход из сложившейся ситуации. Поначалу они собственноручно мастерили конверты из газет, а когда и их перестало хватать, просто стали складывать свои письма в треугольники.

В нашем музее содержится небольшая, но от этого ещё более уникальная  коллекция орденов и медалей, приуроченных к событиям ВОВ. Например, Орден Отечественной войны 1 степени выдавался лицам рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившим в боях за Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащим, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций Рабоче-крестьянской красной Армии.

коллекция орденов и медалей, приуроченных к событиям ВОВ. Например, Орден Отечественной войны 1 степени выдавался лицам рядового и начальствующего состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившим в боях за Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащим, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций Рабоче-крестьянской красной Армии.

Обратите внимание на один очень интересный экспонат.  Пилотка времен Великой Отечественной войны, которая была подарена нашему музею родственниками солдата. Значок “Серп и молот” на головном уборе-основная символика молодого социалистического государства, олицетворявшая единство рабочего класса и крестьян.

Пилотка времен Великой Отечественной войны, которая была подарена нашему музею родственниками солдата. Значок “Серп и молот” на головном уборе-основная символика молодого социалистического государства, олицетворявшая единство рабочего класса и крестьян.

Еще один уникальный экспонат времен ВОВ — немецкая санитарная сумка. Санитары боевых частей получали пару санитарных подсумков. Их содержимое предусматривало только оказание первой медицинской помощи. Медицинские подсумки санитаров боевых частей вермахта представляют собой прямоугольный кожаный футляр с откидывающейся крышкой. На задней стенке подсумка находились петли для крепления к поясному ремню и кольцо для дополнительного закрепления подсумка на поддерживающих ремнях. Хранился в них перевязочный материал, медикаменты. С внутренней стороны крышки наклеивался список предметов и схема их укладки.

сумка. Санитары боевых частей получали пару санитарных подсумков. Их содержимое предусматривало только оказание первой медицинской помощи. Медицинские подсумки санитаров боевых частей вермахта представляют собой прямоугольный кожаный футляр с откидывающейся крышкой. На задней стенке подсумка находились петли для крепления к поясному ремню и кольцо для дополнительного закрепления подсумка на поддерживающих ремнях. Хранился в них перевязочный материал, медикаменты. С внутренней стороны крышки наклеивался список предметов и схема их укладки.

Знаменитые ученики нашей гимназии

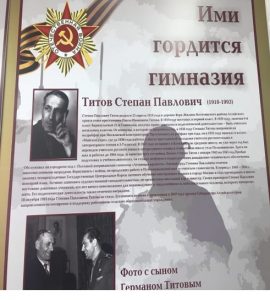

Мы гордимся своими учениками. Прежде всего Степаном Павловичем Титовым, именем которого названа наша гимназия.

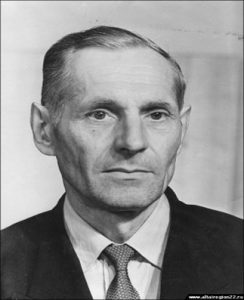

Степан Павлович Титов (1910-1993) родился 23 апреля 1910 года в деревне Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края в семье крестьянина Павла Ивановича Титова. В 1919 году поступил в первый класс. В 1929 году, окончив 9-й класс Барнаульской 22-ой Совшколы, получил право заниматься педагогической деятельностью — быть учителем начальных классов. От коммуны, в которой он проработал год, в 1930 году Степана Павловича направили на музрабфак при Московской консерватории. Проучившись на фабрике три года, он в 1933 году приехал в колхоз “Майское утро”, где до 1936 года работал в школе крестьянской молодежи учителем русского языка и литературного чтения в 5-7 классах. В 1937 году он пришел в Косихинскую среднюю школу, но уже через год был переведен в семилетнюю школу села Полковниково. Здесь он жил и работал до 1965 года, за вычетом трех лет войны. Воевал Степан Павлович с января 1943 по 1945 год. Пройдя подготовку в учебном автополку, он служил шофером в подразделениях авиационно-технического обеспечения. Обслуживал на аэродроме под Полтавой американские самолеты “Летающая крепость”. Ратный труд Степана Павловича отмечен многочисленными наградами. Вернувшись с войны, он продолжил работу в Полковниковской школе учителем словесности. В период с 1949-1954 гг. окончил четырехгодичные Государственные Центральные Курсы заочного обучения иностранным языкам в Москве и стал преподавать в школе немецкий язык. Активно занимаясь художественной самодеятельностью, он организовал школьный хор и оркестр. сврим примером Степан Павлович постоянно доказывал ученикам, что нет ничего невозможного для неравнодушного, трудолюбивого и любознательного человека, которому интересно жить. Его педагогическая деятельность также отмечена наградами. 18 октября 1993 года Степана Павловича не стало. Его именем названа учрежденная в 2007 году премия Губернатора Алтайского края, направленная на поощрение и поддержку работников сельских образовательных учреждений.

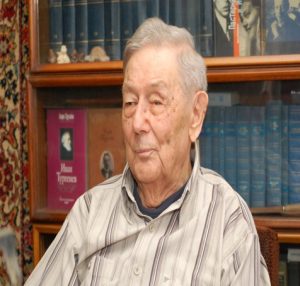

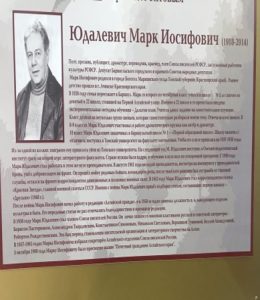

С 5 по 9 класс в 22 школе учился Марк Иосифович Юдалевич, известный алтайский поэт и писатель, участник ВОВ.

Марк Иосифович Юдалевич (1918-2014) родился в городе Боготол Мариинского уезда Томской губернии (Красноярский край). Раннее детство прошло в г. Ачинске Красноярского края.

В 1926 году семья переезжает в Барнаул. Марк со второго по четвертый класс учился в школе №5, а с пятого по девятый в 22 школе, стоявшей на Первой Алтайской улице. Именно в 22 школе в то время была введена эксперементальная методика обучения- Дальтон-план. Учитель давал задание на самостоятельное изучение. Класс делили на несколько групп-звеньев, которые самостоятельно разбирали новую тему. Отвечали всем звеном. В 8-9 классах учавствовал в работе драматического кружка как актер и драматург.

10 класс Марк Юдалевич заканчивал в барнаульской школе №1 — “Первой образцовой школе”. Школу окончил с отличием, поступил в Томский университет на факультет математики. Учеба его в ВУЗе пришлась на 1937-1938 годы. Из-за одной из колких эпиграмм ему пришлось уйти из Томского университета. На следующий год М. Юдалевич поступил в Омский педагогический институт сразу на второй курс литературного факультета. Стране нужны были кадры, и обучение в ВУЗе шло по ускоренной программе. С 1940 года Марк Юдалевич стал работать в этом же институте преподавателем. В августе 1941 года молодой преподаватель, несмотря на имевшуюся у преподавателей бронь, ушел добровольцем на фронт. Он прошел войну рядовым бойцом, командиром роты, после тяжелого ранения был отстранен от строевой службы, остался на фронте корреспондентом дивизионных и полковых военных газет. В 1934 году Марк Юдалевич стал корреспондентом газеты “Красная Звезда”, главной военной газеты СССР. Именно с войны Марк Юдалевич привез подборку стихов, составивших первую книжку — “Друзьям” . — 1948 г.

После войны Марк Иосифович начал работу в редакции “Алтайскй правды”, и к 1950-м годам занимал должность исполняющего обязанности заведующего отделом культуры и быта. Его предвоенные статьи не раз отмечались благодарностями и премиями.

В 1956 году Марк Юдалевич стал членом Союза писателей России. В 1957-1963 годах был избран секретарем Союза писателей России на Алтае. 5 октября 1998 года Марку Иосифовичу было присвоено звание “Почетный гражданин Алтайского края”.

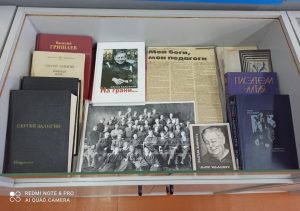

Нашему музею принадлежат издания разных лет произведений Марка Юдалевича, поэтому на уроках родной литературы, у нас есть возможность заинтересовать учеников его творчеством, рассказав им о том, что этот великий писатель учился с ними в одной школе. В музее хранятся фотографии Марка Иосифовича с одноклассниками.

История школы

Обратите внимание на стенд “Вехи истории”, который знакомит учащихся с историей школы от ее истоков до современности. В этом году школе исполнится 100 лет. Но как английской – 58.

За все время своего существования наша школа сменила несколько зданий, макеты которых представлены в нашем музее.

Экспонаты, связанные с историей нашей школы

С середины прошлого столетия в школе велись альбомы, в которых отражалась школьная и общественная жизнь того времени. Обратите внимание, в некоторых альбомах сохранились не только фотографии с мероприятий, но и конспекты к ним.

Заметьте, дети на фотографии одеты в школьную форму, которую и мы демонстрируем ее в нашем музее. Сегодня мы рассказываем детям не только о форме советских школьников, но и о символике октябрят и пионеров.

Обязательным атрибутом октябренка был значок. Его носили дети 7-9 лет за отличное поведение и хорошую успеваемость. Красная звездочка с желтыми краями извещала о том, что данный ученик имеет причастность к Коммунистической партии. Белокурый мальчик, изображённый на значке, — это Владимир Ильич Ленин в семилетнем возрасте.

Его носили дети 7-9 лет за отличное поведение и хорошую успеваемость. Красная звездочка с желтыми краями извещала о том, что данный ученик имеет причастность к Коммунистической партии. Белокурый мальчик, изображённый на значке, — это Владимир Ильич Ленин в семилетнем возрасте.

Обратите внимание, что пионеры носили значок. В пионерскую организацию принимались школьники в возрасте от 9 до 14 лет. Приём производился индивидуально, открытым голосованием на сборе пионерского отряда или дружины (если она не делилась на отряды), действовавших в общеобразовательной школе и школе-интернате. Вступивший в пионерскую организацию на линейке давал Торжественное обещание пионера Советского Союза. Коммунист, комсомолец или старший пионер повязывал ему красный пионерский галстук и прикалывал (вручал) значок. Как правило, в пионеры принимали в торжественной обстановке во время коммунистических праздников в памятных историко-революционных местах. На шее был повязан красный пионерский галстук. Красный галстук стал одним из главных символов пионерии практически с самого начала существования организации. Галстук необходимо было повязывать строго определенным образом — чтобы один кончик получался длиннее, а другой — короче. Это была не пустая прихоть. Согласно официальной трактовке, три конца галстука символизировали три поколения: пионеров, комсомольцев и коммунистов.

(если она не делилась на отряды), действовавших в общеобразовательной школе и школе-интернате. Вступивший в пионерскую организацию на линейке давал Торжественное обещание пионера Советского Союза. Коммунист, комсомолец или старший пионер повязывал ему красный пионерский галстук и прикалывал (вручал) значок. Как правило, в пионеры принимали в торжественной обстановке во время коммунистических праздников в памятных историко-революционных местах. На шее был повязан красный пионерский галстук. Красный галстук стал одним из главных символов пионерии практически с самого начала существования организации. Галстук необходимо было повязывать строго определенным образом — чтобы один кончик получался длиннее, а другой — короче. Это была не пустая прихоть. Согласно официальной трактовке, три конца галстука символизировали три поколения: пионеров, комсомольцев и коммунистов.

Клятва пионера СССР

«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:

горячо любить и беречь свою Родину,

жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин,

как учит Коммунистическая партия,

всегда выполнять законы пионеров Советского Союза.

За дело борьбы Коммунистической партии будь готов!

Всегда готов!

Клятва 1922 года

Помимо атрибутики октябрят и пионеров, в нашем музее также имеется значок ВЛКСМ. 29 октября 1918 года в молодом государстве был создан Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ), а 1924 году ему было присвоено имя Ленина (РЛКСМ). Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодежи (ВЛКСМ), организация стала в 1926 году. Основной целью ВЛКСМ было идеологическое воспитание молодежи, а так же организация была помощником и резервом КПСС (Коммунистической партией советского союза). Всего было четыре типа данных значков, в нашем музее представлен последний из возможных вариаций. четвертый тип появился в 1958 году на XIII съезде ВЛКСМ. Данный тип был у всех кто был комсомольцем, вплоть до 1991 года. Данный тип представлял собой красный флаг с профилем Ленина и нижней аббревиатурой «ВЛКСМ». Этот тип нагрудного знака так же имеет разновидности по размеру, заводу изготовителю, способу крепления и материалу изготовления.

29 октября 1918 года в молодом государстве был создан Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ), а 1924 году ему было присвоено имя Ленина (РЛКСМ). Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодежи (ВЛКСМ), организация стала в 1926 году. Основной целью ВЛКСМ было идеологическое воспитание молодежи, а так же организация была помощником и резервом КПСС (Коммунистической партией советского союза). Всего было четыре типа данных значков, в нашем музее представлен последний из возможных вариаций. четвертый тип появился в 1958 году на XIII съезде ВЛКСМ. Данный тип был у всех кто был комсомольцем, вплоть до 1991 года. Данный тип представлял собой красный флаг с профилем Ленина и нижней аббревиатурой «ВЛКСМ». Этот тип нагрудного знака так же имеет разновидности по размеру, заводу изготовителю, способу крепления и материалу изготовления.

В нашем музее дети имеют возможность познакомиться с пионерским флагом “Будь готов! Всегда готов!”, который использовался с 1934 года, флагом СССР и Российской Федерации, а также узнать об их символике и предназначении.

Флаг СССР. Государственный флаг — один из главных символов советской России, считался «знаком независимости и сплоченного рабоче-крестьянского союза». Красный цвет — означал героизм народа, ведомого коммунистической партией, серп и молот являлись символом вечного союза рабочих и крестьян. Красная звезда с пятью концами на флаге — означала что установление коммунизма на всех материках планеты является главной целью страны. Обычно наконечники всех советских флагов и знамен делались в виде острия копья.

Пионерский флаг “Будь готов! Всегда готов!” Символ чести и сплоченности пионеров, знак их принадлежности к пионерскому коллективу. С отрядным флагом пионеры выходили на сборы, линейки, парады, праздники, походы, экскурсий, трудовые дела. На марше флаговый шел непосредственно за вожатым и председателем совета отряда, впереди горниста и барабанщика. На воскреснике, туристском привале флаг устанавливался или закреплялся на видном месте.

Флаг Российской Федерации. Единого объяснения того, что означают три полосы на флаге, нет. Многие историки полагают, что Петр Великий — поклонник Голландии — попросту вдохновился голландским флагом, и использовал те же самые цвета, расставив их в другом порядке. Развитой геральдической традиции в России не было, так что цвета не имели какого-то глубокого смысла.В настоящее время тоже не существует официального толкования цветов государственного флага Российской Федерации. При этом существует целый ряд неофициальных трактовок. Например: красный — это кровавое прошлое, белый — светлое будущее. По третьей версии, красный цвет символизирует державность, синий — цвет Богородицы, защищающей Россию, белый — цвет свободы и независимости.

А также в нашем музее хранятся учебники, учебные пособия, письменные принадлежности начала и середины ХХ-го века. Например, хрестоматия для чтения в школе и семье “Родная природа в родной художественной литературе” написана в 1914 году и включает в себя произведения Л. Толстого, И. Бунина, А. Фета, Ф. Тютчева, А. Чехова и многих других. А также справочник для средней школы “Четырехзначные математические таблицы” В.Брадиса, написанный в 1948 году. Учебник физики 8-го класса для преподавания предмета на английском языке “Physics for the eighth form”, изданный в 1966 году.

Выдающиеся учителя нашей гимназии

Мы гордимся своими учителями. Одним из выдающихся преподавателей нашей гимназии является Коркина Раиса Андреевна – единственный Народный учитель Российской Федерации в Алтайском крае.

Раиса Андреевна награждена медалью к ордену “За заслуги перед Отечеством” II-ой степени, медалью “Ветеран труда”. Отмечена многочисленными грамотами и дипломами министерства образования РФ . Родилась в 1939 году в Барнауле в семье рабочих. До 8-го класса обучалась в школе №22, затем ШРМ №1. Окончила биологический факультет Горно-Алтайского пединститута в 1965 г. В школе №22 трудилась с 1976 года. До сих пор успешно работает с одаренными детьми. Руководит школьным научным обществом по химии “воскресной” химической школой. В работе с одаренными детьми достигает блестящих результатов, ее ученики становились призерами краевых, зональных, российских и международных олимпиад.

С 1965 по 1970 год в нашей школе работал Штань Анатолий Александрович (1936-2020). Родился в 1936 году на Украине в г. Белополье. После окоечания в 1954 году школы работал на заводе токарем и служил в армии. В 1960 году поступил в КГПИ им. Некрасова на художественно-графический факультет. После окончания института работал в средней школе №22 г.Барнаула. Впоследствии работал в художественной школе. С 1985 работал учителем изобразительного искусства в школе №70.

Анатолий Александрович успешно работал в жанре портретной и пейзажной живописи. На проходившей в 1966 году персональной выставке экспонировалось 53 живописаные работы художника. Анатолий Александрович удостоен почетного звания “Отличник культуры СССР”.

В 2020 году, когда Анатолий Александрович ушел из жизни , семья художника передала в наш музей коллекцию картин, одна из них-портрет Александра Сергеевича Пушкина, написанный в 1980 году.

Проекты музея “История школы”

В рамках проекта “Учителя — дети войны” мы предоставляем информацию об учителях гимназии, чье детство прошло в годы Великой Отечественной войны. Сойхер Розалия Михайловна, Климова Нелли Сергеевна, Бобров Геннадий Александрович были детьми, когда началась война. В их памяти навсегда остались отпечатки об этом тяжелом времени. В музее хранятся рассказы об этом нелегком периоде, которые мы и систематизировали в рамках данного проекта.

Проект “Дорога памяти”, в котором заключается информация о ветеранах ВОВ — дедушках и прадедушках, бабушках и прабабушках наших учеников и учителей. Мы расскзываем о боевых и трудовых подвигах Винокурова В И., Ланцова В.С., Селютина Ф.С., Власова И.Е., Карпенко А.И., Богданова К.В. и других.

Подробнее об этих проектах музея «История школы» вы можете узнать на странице «Победа 75»

Заключение

Все дальше уходят события, связанные с ВОВ, историей нашей страны, 22 школы. Чтобы сохранить память об этих важных моментах, лекторы систематически проводят экскурсии в музее «История школы». Это позволяет воспитывать у учащихся чувство патриотизма и уважения к истории нашей школы.

Особую ценность представляют экспонаты, подаренные учителями и учениками нашей гимназии. Учащиеся с неподдельным интересом слушают рассказы лекторов о боевом и трудовом подвиге Н. Г. Мордовцевой, о предметах времён ВОВ, пионерах и пионерских организациях. Дети узнают о переломных моментах в истории нашей школы, об учениках, прославивших её.

Такие мероприятия никого не оставляют равнодушными, развивают познавательный интерес, положительно влияют на нравственность учащихся.

Мы надеемся, что вам понравилась экскурсия и с нетерпением ждем вас в гости, чтобы продолжить увлекательное путешествие по музею ”История школы”!

Химочка Виктория

Барнаул, 2021 г.