Всё дальше уходят события Великой Отечественной войны. Победа над Германией далась большой ценой. Целое поколение было истреблено на полях сражений. Забывается подвиг советского солдата. И нам необходимо сохранить в памяти людей подвиги прабабушек и прадедушек, которые мужественно боролись за мирное небо над головой.

В данном исследовании мы опирались на воспоминания Надежды Георгиевны Мордовцевой, записанные ею от руки; интервью с ней, записанные членами актива музея «Наша школа», письмо из Дюссельдорфа Мордовцевой 1975 года, фотографии, вырезки из газет.

По страницам Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года в 4 часа утра Германские войска без объявления войны напали на границы СССР. Началась Великая Отечественная война, продлившаяся долгих 4 года и забравшая жизни около 27 миллионов советских людей. Она оставила один из самых страшных, но в то же время великих отпечатков истории.

Официально Вторая Мировая война закончилась 9 мая 1945 года, но на самом деле ещё 4 месяца некоторые страны жили в тирании фашизма. Освобождение продолжалось до 2 сентября этого же года.

Не было семьи, которой не коснулась эта ужасная война. Война не щадила никого. Те, кто возвращался с фронта живыми, менялись до неузнаваемости. На лицах этих людей навсегда остался отпечаток от всех ужасов, выпавших на их долю.

Когда в июне 1941 года фашистская Германия обрушила на нашу страну всю мощь своих армий, на ее пути могучими бастионами встали советские города. Кровопролитная война шла за каждую пять земли на подступах к ним, за каждый квартал и за каждый дом.

Фронт всегда требовал пополнения: миллионы погибших и раненых, пленных и окруженцев. В армию уже брали и 17-летних, и 50-летних, женщин и детей. Всего в боевых действиях участвовали 35 миллионов человек, из них не вернулись 27 миллионов человек. К весне 1945 года не было каждого второго.

На территории Алтайского края не проходили военные действия, но сюда перенесли предприятия и заводы. Алтайский край принял более 100 эвакуированных предприятий из западных районов страны, в том числе 24 завода общесоюзного значения. Предстояло не только в короткие сроки наладить их работу, но и изменить профиль, организовать серийное производство военной продукции. Оборудование предприятий поступало неравномерно, разрозненно, некомплектно, не хватало рабочей силы, производственных площадей, электроэнергии, отсутствовали подъездные пути. Часть оборудования монтировали на действующих промышленных мощностях, большинство их создавали заново.

Алтайский край принял более 100 эвакуированных предприятий из западных районов страны, в том числе 24 завода общесоюзного значения. Предстояло не только в короткие сроки наладить их работу, но и изменить профиль, организовать серийное производство военной продукции. Оборудование предприятий поступало неравномерно, разрозненно, некомплектно, не хватало рабочей силы, производственных площадей, электроэнергии, отсутствовали подъездные пути. Часть оборудования монтировали на действующих промышленных мощностях, большинство их создавали заново.

Также из Алтайского края отправляли людей на фронт. За период Великой Отечественной войны в Алтайском крае в ряды Вооруженных Сил были призваны 572 574 человека, что составило 23,6% всего населения региона и превысило средний российский показатель — 19,8%. Из общего количества мобилизованных свыше 400 тыс. человек были призваны за первые полтора года войны.

В годы Великой Отечественной войны на территории края были сформированы: в Барнауле — 42-я, 74-я (2-го формирования) отдельная стрелковые и 28-я отдельная лыжная стрелковая бригады, 87-я кавалерийская дивизия, 298-я (2-го формирования) и 315-я стрелковые дивизии; в Бийске — 73-я кавалерийская, 232-я (2-го формирования), 372-я стрелковые дивизии, 25-я запасная и отдельная женская стрелковые бригады; в Славгороде — 312-я (2-го формирования) и 380-я стрелковые дивизии.

К ряду прославленных алтайских соединений по праву относится и 247-я (1-го формирования) стрелковая дивизия. В июле 1941 г. она была сформирована в г. Муроме Горьковской области преимущественно из военнообязанных Алтайского края. В составе соединения алтайские воины самоотверженно сражались при защите столицы в кровопролитных боях под Ржевом в октябре 1941 года.

За период прохождения службы в алтайских соединениях высокого звания Героя Советского Союза были удостоены 142 воина. Столица нашей Родины Москва неоднократно салютовала воинам сибирских дивизий, проявивших мужество и героизм на полях сражений. Свыше 240 тысяч наших земляков не вернулись на родную землю с полей сражений. Их жизнь и подвиг во славу Отечества — яркий пример самопожертвования и любви к Родине.

На данный момент в Алтайском крае 648 участников боевых действий.

Подвиг длиною в жизнь.

Военный путь Мордовцевой Н.Г.

Много героев было на этой войне. Один из них живёт в городе Барнауле, рядом с МБОУ «Гимназия №22″. Это Надежда Георгиевна Мордовцева. Она родилась 12 августа 1919 года в селе Косиха Алтайского края. В августе 2020 года ей исполнился 101 год.

Когда началась война, девушка сразу решила идти добровольцем на фронт, предварительно увеличив свой возраст. Но ей сказали, что пока таковых не требуется, а когда понадобится, их позовут. И добавили: » Сейчас готовьтесь быть медсёстрами». Но всё получилось по — другому, так как пришёл приказ из главного командования о том, что с Алтайского края нужно отправить людей на курсы военных радистов в Ташкент.

В декабре, после окончания курсов, Надежду Георгиевну направили во 2-ую Ударную армию Волховского фронта. Там её включили в состав 92-ой стрелковой дивизии в 13-ый батальон связи, и она начала работать в качестве связиста.

В любую погоду: буран, страшный мороз, дождь — Надежда Георгиевна отправлялась искать прорыв. Рукавицы ей выдали огромные, ватные, с тыльной стороны ладони на них была клеёнка. Провод из рукавиц всё время выпадал, его приходилось искать и дальше двигаться. Наконец, Н.Г. Мордовцева снимала рукавицы совсем и ползала по земле с голыми руками. Когда находился другой конец провода, она его зачищала, натягивала катушку, которая была у неё за плечами и соединяла с проводом, заматывая изолентой. Дело осложнялось тем, что невозможно было шевелить замёрзшими руками. Надежда Георгиевна согревала их своим дыханием или натирала снегом. Теперь, когда конец провода был починен, приходилось искать другой.

31 мая 1942 года немецкими войсками была окружена 2-ая ударная армия, в которой воевала Надежда Георгиевна. Снабжение армии прекратилось совсем. В месте, где войска были окружены, был глубокий чистый снег. Его набирали в котелок и топили на огне. Бросали в воду горсточки крупы, собранные со всех в ударной армии и таким образом варили похлёбку. Начался голод, многие падали в обмороки.

Надежда Георгиевна обессилила от голода. Она сказала, что от смерти её спас сослуживец, который посоветовал ей сосать сырую кожу умершего коня, чтобы получить хоть какие-нибудь силы.

А чтобы окружение не сужалось, нужно было держать оборону. Армия была брошена на произвол судьбы генералом Власовым, который сдался в плен. Но армия не сдалась. Ушёл Власов, а с ним 16 — 18 человек: его адъютанты, личные парикмахеры, личный повар и самые преданные друзья. Остальные продолжали воевать.

Надежда Георгиевна ходила несколько раз в атаку. На четвёртый раз Н.Г Мордовцева была ранена. У неё было разбито колено. Идти девушка совсем не могла, поднялась и тут же упала. От падения на голове появилась огромная шишка. Потом у Надежды Георгиевны была контузия. Весь лоб был изодран, бровь рассечена. Кровь всё время текла и засыхала на глазах. Н.Г. Мордовцева ничего не видела. Она очнулась, когда её бросили в грузовую машину, которая была полна нашими ранеными солдатами. 27 июля 1942 года Надежда Георгиевна попала в плен.

Немцы, увидев ее, приняли за мальчишку-партизана и едва не расстреляли. Находившийся рядом солдат успел объяснить им, что она медсестра, а не партизан. Ее схватили и затолкнули в кузов грузовика к остальным раненым советским солдатам. Тощую, грязную, всю в крови телефонистку Надю отправили в лагерь военнопленных в Нарве. Здесь её подлечили знакомые девчонки из 92-й стрелковой дивизии. Когда начала наступать на ногу, вышла вместе с ними на работу – укладывать камнем дорогу от Нарвы до Кингисеппа. Но от тяжёлой работы, сырости и холода воспалилось разбитое колено. Пришлось остаться в лагере вместе с другими заболевшими. Их отсутствие заметил немец-фельдфебель. Вызвал доктора из лазарета: «Почему плохо лечишь? Нам нужны не больные, а рабочая сила».

«Этот доктор, сам из военнопленных, обращался с нами очень бесчеловечно, – рассказывает Надежда Георгиевна. – Даже не глянув, у кого что болит, бросал: «На работу!» Вот тогда я ему выдала все бранные слова, какие только знала. Кричала: «Холуй фашистский, на одной перекладине с ними болтаться будешь!» А врач этот перевёл мою «речь» фельдфебелю. Тот ответил: «Русиш швайн!» – за шкирку меня и в подвал.

Когда её разыскали подруги и упросили фельдфебеля выпустить, все больные и санитары пришли посмотреть на героиню дня: «Кто осмелился сказать этому гаду правду в глаза?» И глядя на безволосую, бледную, маленькую девчонку, поражались: «А мы-то думали, ты – царь-баба!».

Вскоре женщин-военнопленных перевезли в город Хелм в Польше. Требовали подписку на согласие работать на военном заводе. Н.Г Мордовцева вспоминает: » А я и подумала: как я могу там работать, если все друзья и брат у меня на фронте? Снаряды делать, чтобы в них стреляли? Как жить-то потом?» И отказалась.

Было нас таких отказавшихся 54 человека. Немцы нас расстрелять хотели сначала, но сказали: » На вас потратить пули не стоит . Будете умирать долгой и мучительной смертью». Арестовали, в отдельный барак посадили и направили в концлагерь Майданек, в Польшу.

Жизнь в концлагерях

Лагерь Майданек расположен в двух километрах от Люблина, прямо у шоссе Люблин — Хелм. Его сторожевые вышки видны издалека. Его бараки — все одинаковые — выстроены в ряд с линейной точностью. На каждом — четкая надпись и номер. Все вместе они образуют «поле». Всего в лагере шесть полей, и каждое — особый мир, огражденный проволокой от другого мира. В центре каждого поля — аккуратная виселица для публичной казни.

У вновь прибывших отбирали вещи, разделяли на группы — отдельно мужчин, женщин, детей. Далее все направлялись в душ и на дезинфекцию. У женщин срезали волосы, которые использовались в промышленности и для военных целей. Обработку проводили пестицидом Циклоном Б. С 1942 г. его стали использовать в газовых камерах для массового убийства. В июле этого года был сделан заказ на циклон-Б на предприятиях Tesch & Stabenow в Гамбурге. Первую партию ядовитого газа доставили в лагерь в последние дни августа, в то время как камеры были запущены в сентябре или октябре 1942 года. Для умерщвления заключенных использовали также окись углерода. Синий цвет поверхностей камеры обусловлен «Прусской синью» — продуктом реакции синильной кислоты из Циклона Б и окиси железа, содержащейся в кирпичах и штукатурке. Соединение очень стойкое, сохранившееся неизменным до сих пор.

Крематорий. Посреди пустого поля высокая четырехугольная каменная труба. К ней примыкает длинный низкий кирпичный прямоугольник. Рядом остатки второго кирпичного здания. Его немцы не успели поджечь.

Трупный запах, запах горелого мяса — все вместе. Полусожженные остатки одежды последней партии погибших. В стену соседнего помещения вмазано несколько труб. Когда основная газовая камера не успевала справляться, часть людей газовали прямо здесь, около крематория. Третий отсек. Весь пол завален полуистлевшими скелетами, черепами, костями. Месиво костей с обрывками полусгоревшего мяса.

Крематорий сложен из кирпича высокой огнеупорности — из динаса. Пять больших топок. Герметические чугунные двери. В топках истлевшие позвонки и пепел. Перед печами полусгоревшие во время пожара скелеты. Против трех топок — скелеты мужчин и женщин, против двух — скелеты детей, лет 10—12. В каждую топку закладывали по шесть трупов. Если шестой не влезал, команда крематория обрубала не влезавшую часть тела.

Расчетная скорость — 45 минут на сожжение партии трупов — за счет повышения температуры была доведена до 25 минут. Крематорий работал, как доменная печь, без остановки, сжигал в среднем 1400 трупов в сутки.

Внутри барака расположены трехъярусные нары. В центре барака нары были сдвоены. На досках картонная подстилка. Поверх неё мешок с соломой. Укрывались заключённые тонким, грубым, серым одеялом. Вообще, бараки были рассчитаны на 250 узников, но летом 1943 года в бараках размещали до 500 человек. Существование в таких условиях было очень тяжелым. Бараки были лишены канализации. До весны 1943 года. не было никаких санитарных удобств. Заключенным не разрешалось иметь никаких чистящих средств. Не хватало сантехнического оборудования. В течение дня роль отхожего места выполняли ямы, лишенные какого-либо прикрытия.

В Майданеке ввели татуировку узника на руке. Младенцам и маленьким детям номер наносили чаще всего на бедре. В зависимости от причин ареста, узники получали треугольники разного цвета, которые вместе с номерами пришивались на лагерную одежду.

Заключенные получали полосатую одежду и деревянные башмаки.

Режим лагерей. Мучили бессонницей, до десяти вечера не пускали после работы в бараки. Если кто-то умер на работе и его не сразу нашли, пока ищут, все остальные ждут на морозе, иногда до часу ночи. Утром поднимали на мороз в четыре утра и держали до семи, до выхода на работу. Пока стоят, десяток умирает.

Унижений и боли они испытали слишком много. За любую провинность (засмеялась): прошла под ручку с подругой, погрела руки под мышками – надзирательницы били всем, что в руках было: рукояткой от нагана, стволом автомата, плетью. Трещали кости, лилась кровь. За более серьёзные провинности водили на «штраф»: по стойке «смирно» нужно было стоять целый день, а перед этим получить несколько десятков ударов плетьми. Тех, кто ослаб и не может работать, отправляли в крематорий.

Весной 1944 года ситуация на восточном фронте становилась всё более сложной для немцев. Красная армия последовательно отвоёвывала захваченные у Советского Союза земли, и гнала немецкие части всё дальше на запад. В связи с этим концентрационные лагеря спешно ликвидировали и переводили вглубь страны, подальше от линии фронта. Часть узников перевели в концлагерь Бухенвальд.

Пленницы, второй раз отказавшиеся от работы на заводе, копали траншеи, прокладывали трубы и выполняли самую тяжёлую работу, после их отправили в Бухенвальд.

Концлагерь находится в северном районе Веймара, на горе Эттерсберг. Лагерь состоит из 63 блоков. Так как ряд блоков используется для специальных целей, жилые блоки сильно переполнены.В деревянных блоках в настоящее время содержится по 350, в каменных — по 650 человек. Каменный блок рассчитан в среднем на 240-250 человек. Эта перенаселенность, естественно, оказывает влияние на санитарно-гигиенические условия.

Сейчас на месте бараков находятся площадки, отмеченные темным щебнем.

Надпись на воротах бывшего концлагеря гласит: «Jedem das Seine» («Каждому своё»). Классический принцип справедливости национал-социалисты превратили в полную противоположность: фраза очень ярко демонстрирует подавление прав и унижение человеческого достоинства.

Особые трудности возникают из-за недостатка инвентаря. Особенно следует здесь отметить нехватку одеял. У каждого заключенного только одно одеяло, и при теперешнем перенаселении на двух соломенных тюфяках должны спать по 3-4 заключенных.

В среднем на 10 человек приходится одно посудное полотенце и одно полотенце для лица на 6-7 человек. Зубных щеток совсем нет. Обувь заключенных также в очень плохом состоянии, что является причиной многих простудных заболеваний, а вследствие ношения деревянных башмаков возникают хронические воспаления.

Концлагерь стал испытывать недостаток воды. Из-за этого Карл Кох приказал ввести лимит на ее потребление. С этого времени полагалось всего лишь 4 ведра воды в день на барак, в котором жили несколько сотен человек.

К концу 1937 года, то есть менее чем за полгода, гора Эттерсберг, на которой расположен лагерь, являлась местом жительства для 2561 узника. Однако эсэсовцам неинтересно было просто убивать. Они придумали в феврале 1938 года пыточное помещение, названное ими «бункер». Там находились одиночные камеры, куда помещали наиболее проблемных заключенных. В камере № 1 проводили свои последние часы приговоренные к смерти.

Все труднее становилось хоронить. И руководство решило построить крематорий, который стал частью ужасного плана. Эсэсовские эскулапы выносили свой вердикт в патологоанатомическом отделении. Они решали, для чего труп пригоден: для изготовления сувенира (представляющего собой голову размером с кулак), изделий из кожи или подготовки препаратов для использования в университетских клиниках.

В 4 часа утра и 8 вечера узников пересчитывали на аппельплатце (слово произошло от appell — «перекличка», «построение»). Часами длилась эта процедура. Здесь также проходили публичные наказания, приведение в действие смертных приговоров, избиения.

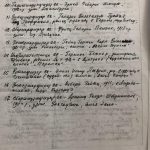

Одежда и символические обозначения заключенных.

Красный треугольник носили политические, зелёный — закоренелые преступники, синий — эмигранты, фиолетовый — христианские «секты», вроде Свидетелей Иеговы, Адвентистов Седьмого Дня и т.д., розовый — гомосексуалисты, черный — асоциальные (бродяги, проститутки, феминистки, алкоголики и прочие «неспособные жить в обществе» личности), коричневый — цыгане. Полоска сверху обозначала «повторно заключенный».

Евреи получали ещё один треугольник желтого цвета и с углом вверх, в результате чего из двух нашивок получалась звезда Давида.

Были и особые обозначения: пустой треугольник поверх желтого — «осквернитель расы», красная точка — «склонность к побегу», черная точка — обозначение штрафной группы, которая выполняла самые тяжелые работы. Красный треугольник острием вверх — дезертир или шпион. Буквами обозначалась страна откуда прибыл пленник.

Талоны на еду. Еда выдавалась в отдельном помещении и без этих жестяных номерков получить стандартный паёк было невозможно, поэтому многие заключенные прятали их от своих сокамерников в самых… труднодоступных местах.

Часть заключённых женщин отправили в Равенсбрюк.

Концентрационный лагерь Третьего рейха Равенсбрюк располагался на северо-востоке Германии в 90 км к северу от Берлина около одноимённой деревни, сейчас ставшей частью города Фюрстенберг. Лагерь состоял из главного и вспомогательного лагерей. В главном лагере содержали только женщин, он был рассчитан на 6000 мест. В результате перенаселения на одном спальном месте нар размещалось по 3-4 человека. Одеяло, как правило, было одно на трех человек. Отмечались случаи, когда заключенных селили в брезентовых палатках, где вместо нар был лишь шар соломы. Столовой посуды также не хватало для всех заключенных, поэтому вместо мисок, применяли использованные консервные банки, подобранные на мусорной свалке. В апреле 1941 года был организован небольшой мужской лагерь с 350 заключёнными, смежный с главным. Концлагерь был окружён рвом и бетонной стеной, опутанной колючей проволокой, по которой пропускался электрический ток. В 1945 году его площадь составила приблизительно 170 га.

В 1943 году экономные немцы в лагере построили свои газовые камеры и крематорий.

Одежда заключенных состояла из нижнего белья и полосатой пижамы с брюками. Носки или чулки не выдавались, поэтому и зимой и летом женщины ходили на босую ногу в деревянных сабо. На зиму выдавали куртки, которые мало спасали от холода. Одежда почти никогда не менялась, и даже во время редких стирок тяжело было избавиться от вшей, которыми лагерь просто кишел. На левом рукаве был лагерный номер и винкель — знак в виде треугольника, нашивавшийся выше лагерного номера и окрашенный в зависимости от категории: в красный цвет — для политических заключённых и участников движения Сопротивления, жёлтый — для евреев, зелёный — для уголовных преступников, фиолетовый — для свидетелей Иеговы, чёрный — для цыган, проституток, лесбиянок и воров. В центре треугольника стояла буква, указывающая национальность. Например, польский винкель представлял собой красный треугольник с буквой «Р», русский с буквой «R». Советские военнопленные, по прибытии в лагерь, отказались пришивать его к своей форме. Стояли по стойке смирно 3 дня. В результате они получили красные винкели с буквами «SU» — Советский Союз, позиционируя себя, таким образом, как особую категорию советских узниц. Еврейские женщины иногда носили вместо треугольника звезду Давида.

Узницы жили согласно жесткому распорядку. В 4 утра — подъем. Позже — завтрак, состоящий из половины стакана холодного кофе без хлеба. Затем — перекличка, которая длилась 2 — 3 часа вне зависимости от погоды. Более того, зимой проверки намеренно продлевались. После этого заключенные отправлялись на работу, которая длилась 12 — 14 часов с перерывов на обед, который состоял из 0,5 литра воды с брюквой или картофельными очистками. После работы — новая перекличка, в завершении которой выдавали кофе и 200 гр. хлеба.

В лагере существовали жесткие правила, за нарушения которых применялись физические наказания. Например, за грязную обувь или брюки полагалась порка – 25-50 ударов плетью по голым ягодицам. Среди наказаний были, и лишение пищи, и помещение в карцер, и назначение на тяжелые работы. Если физически слабые не выдерживали длительного стояния и падали, их избивали палками, травили собаками, либо применяли другие меры физического воздействия, в зависимости от фантазии надзирателей.

«Особой жестокостью отличались женщины-надзиратели, среди них Доротея Бинц. Это породистая, красивая эсэсовка двадцати пяти лет- настоящая садистка. В плеть, с которой она не расставалась, был вшит металлический предмет. Этой плетью захлёстывала несчастных до смерти. Её сапоги были подкованы специальными подковами. Ими пинала жертву, пока та не переставала дышать. Любила Доротея разъезжать по лагерю на велосипеде. Её излюбленным развлечением был наезд на женщин. Если женщина упадёт, эсэсовка несколько раз проезжала по упавшей. Один раз пожилая истощённая женщина не успела отскочить. Садистка так пинала несчастную, что у неё лопнула кожа на животе и вывались внутренности, а Бинц вытерла сапоги о снег и улыбаясь удалилась. Любила натравлять собак на заключённых. Однажды науськала собаку на одну русскую женщину. Собака рвала одежду и тело узницы, в конце оторвала руку. Зверствам злодейки не было конца.»,- рассказывает Надежда Георгиевна.

«Один раз показалось немцам, что мы работаем плохо и мало, и надзиратель сказал: у каждого будет норма: вот отмерю, и все должны столько выкопать. Нет работы, нет еды». А мы договорились: значит, работать не будем, и есть не будем. На следующий день показали нам норму; мы взяли лопаты, опёрлись на них, и ни одна не шевельнулась! Простояли полдня, до обеда. Привезли еду- в термосах баланду из кормовой брюквы и желудёвый чай, а мы отказались обедать. Немец бил, заставлял есть, но не добился своего и отменил-таки приказ»- добавляет Мордовцева.

О взаимовыручке поддержки друг друга в адских условиях концлагеря Надежда Георгиевна рассказывает очень многое. Она вспоминает один эпизод, когда в 1945 году К концлагерю стали подступать русские войска, а пленниц вывели из лагеря и погнали по дорогам Германии.

27 апреля 1945 года началась эвакуация лагеря. Более 20 тыс. человек немцы угнали в западном направлении по дорогам Германии. Надежда Георгиевна вспоминает один эпизод о взаимовыручке и поддержки друг друга в адских условиях концлагеря:

«Шёл мокрый снег, дул ветер, а из одежды полосатое платье и больше ничего. Казалось, не только кости и тело застыли, а все органы льдом покрылись. Нам разрешили взять одеяла, мы ими укрылись с головой, и всю многотысячную толпу женщин погнали вокруг города Ризы без воды, еды и сна. Женщины падали и умирали по пути. А у меня настолько распухла нога, что я не могла наступить на неё. Девчонки замком делали руки, садили меня, десять шагов делали, потом следующие подходили. Так они несли меня три дня, пока нога не стала немного меньше болеть.

Измученных, обессиленных женщин загнали в сарай, заперли, там где была солома. Думали, подожгут нас, и конец. Но от усталости уснули, а потом просыпаемся- и тишина. Вышли стоим, что делать- не знаем! А оказалось, что Красная армия пошла в наступление, и немцы про нас забыли. Так мы и спаслись из плена».

Три долгих года прошли в концлагерях. Надежда Георгиевна говорит, что все лагеря похожи друг на друга: везде только смерть. Плен — это тоже борьба. За свои права и за своё человеческое достоинство.

Жизнь продолжается. Послевоенное время.

После освобождения, которое настало 27 апреля 1945 года, Надежда Георгиевна вернулась домой, закончила Барнаульское педагогическое училище, стала учителем начальных классов в мужской гимназии №4, позже она перевелась в 42 школу. Сорок лет она проработала педагогом.

- 1947 год, мужская гимназия №4

- 1958 год, 42 школа

- 1963 год, 42 школа

В 1950 году Надежда вышла замуж за Михаила Ивановича Мордовцева, у них родилась дочь Ольга. Сейчас у Надежды Георгиевны еще есть внучка и двое правнуков.

- Мордовцева Н.Г., 06.03.2021

- Семья Мордовцевой Н.Г., 2019 год

Она ведет активный образ жизни, каждое лето проводит в Горном Алтае близ озера Ая и активно посещает школы нашего города, проводя уроки мужества.

22 октября 1975 года спустя 30 лет после окончания Второй мировой войны Надежде Георгиевне пришло письмо, в котором её приглашали на судебное заседание над пятнадцатью сотрудниками концлагеря Майданек в качестве свидетеля.

В списке обвиняемых значилось17 человек, но перед судом предстало только 15, вот некоторые из них:

- Надзирательница СС- Хильдегардт Луиза Лехерт, уроженка г.Берлина, 1920 года рождения, (кличка «Блютиге бригая» Кровавая бригада).

Медсестра Хильдегард Лехерт, осенью 1942 года в возрасте 22 лет поступившая на службу в концентрационный лагерь Майданек (Польша), сразу же сменила врачебный халат на спецодежду надзирательницы СС. За годы войны успевшая поработать ещё и в лагерях смерти Освенцим, Маутхаузен и Больцано безжалостная фрау Лехерт за свою изощрённую жестокость не случайно удостоилась прозвища «Кровавая Бригида». «Кровавая Бригида» Убеждённая фашистка Хильдегард, чувствуя своё превосходство над узниками концлагерей, не ограничивалась моральным унижением заключенных, а получала истинное удовольствие, переходя за рамки человечности. Пособничая в убийстве около 1200 людей, виновных лишь в том, что не являлись чистокровными немцами, она ни разу не раскаялась в содеянных зверствах, без эмоций слушая на судах показания свидетелей и добытые прокурором доказательства её кровожадных преступлений. По воспоминаниям бывшего узника концлагеря Генриха Островски, Лехерт, впадая в бешенство, избивала бесправных арестантов хлыстом до тех пор, пока они не истекали кровью, умирая в страшных муках. Другим её орудием пыток были надрессированные овчарки, которых она натравливала на беременных женщин, получая наслаждение, от лицезрения картины, как остервенелые животные терзают и разрывают на клочья плоть бедных мучениц и убивают их не рождённых детей. Садистка Лехерт топила в нечистотах работниц, убиравших выгребные ямы отхожих мест, и с болезненным ажиотажем выхватывала из рук матерей малышей, которых швыряла в грузовики, отвозивших узников в газовые камеры. - Надзирательница СС- Роза Зюс, 1920 года рождения

- Надзирательница СС- Алице Елизабет Минна Орловская, уроженка г.Берлина, 1903 года рождения, (кличка «Слонечник»). Алиса родилась в Берлине, 30 сентября 1903 года. Алиса работала в самых печально известных немецких концлагерях. Впервые с методами нацистов Алиса Орловски познакомилась в 1941 году, когда прибыла в Равенсбрюк, чтобы пройти обучение на должность надзирателя в концентрационном лагере. Но ведь никто не вступает в СС просто так, тем более женщина. Как только Орловски попала в Равенсбрюк, она стала проявлять невероятную жестокость и садизм по отношению к заключенным. Одной из ее наставниц здесь была Мария Мандель, отличавшаяся особой жестокостью. Именно ее методы, наводящие на узников смертельный ужас, помогли превратить недавно приехавшую в лагерь Орловски в «прекрасную» надзирательницу. В октябре 1942 года по окончании обучения Алису отправили в концлагерь Майданек, расположенный в окрестностях Люблина (Польша). Там она работала с Герминой Браунштайнер, той самой «Топчущей кобылой». Алиса и Гермина стали одними из самых жестоких надзирательниц во всём концлагере. Заключенные боялись их как огня. Именно они заполняли грузовики самыми слабыми женщинами со всего лагеря для отправки в газовые камеры. И если какой-то ребенок не влезал в грузовик, Орловски и Браунштайнер бросали его поверх голов взрослых словно чемодан. А потом закрывали борт. Алиса любила дни, когда в лагерь привозили новых заключенных. Как только они прибывали, она начинала бить их кнутом, стараясь попасть по глазам. Такие меры считались уместными, и руководство их одобряло, поэтому вскоре ее повысили. Орловски стала начальницей команды и начала принимать непосредственное участие в отборе новых жертв. Под ее надзором оказалось больше 100 женщин, которым она приказывала сортировать вещи, отобранные у заключенных. Часы, пальто, золото, драгоценности, деньги, игрушки, стаканы — всё, что могло понадобиться ей и другим надзирательницам. 24 июля 1944 года, за несколько дней до эвакуации лагеря Майданек, Орловски отправили в печально известный концентрационный лагерь Плашов, расположенный в Кракове (Польша). Плашов был известен групповыми и индивидуальными расстрелами, которые проводились за его территорией. Комендант лагеря Амон Гёт, известный как «плашовский мясник», поручил Алисе Орловски хранить все документы, касающиеся массовых убийств и расстрелов в лагере. Она держала документы у себя до конца войны и лишь потом уничтожила их. 14 января 1945 года, за день до прибытия советских войск в Плашов, всех его работников направили в лагерь смерти Аушвиц. Они сопровождали оставшихся заключенных — 178 женщин и двоих детей, идущих «маршем смерти». Многих, переживших этот марш, жестоко убили сразу после прибытия. Во время «марша смерти» в Аушвиц поведение Алисы Орловски изменилось. Ее отношение к заключенным стало более гуманным, она утешала их, приносила им воду и спала вместе с ними на земле. Никто не знает истинную причину таких разительных изменений. Некоторые историки полагают, что она предчувствовала окончание войны и знала, что ее будут судить как военного преступника. По окончании войны Орловски была арестована советскими войсками и экстрадирована в Польшу, где ее судили. На первом процессе над сотрудниками Аушвица, проходившем 24 ноября — 22 декабря 1947 года в Кракове, Алису Орловски приговорили к 15 годам лишения свободы за жестокое обращение, произвол и убийства узников во время военного конфликта. Однако в 1957 году Орловски была досрочно освобождена, пробыв в тюрьме всего 10 лет.

- Надзирательница СС- Гермина Риан Браунштейнер, уроженка г.Вены, 1919 года рождения, ( кличка «Кобыла»).

Уроженка Вены (в 1938 году Австрия была присоединена к Третьему рейху) Гермина Браунштайнер стала тюремной надзирательницей добровольно. До этого «Топчущая кобыла» вытачивала детали на авиационном заводе Henkel и жаловалась на нехватку денег. Женщины в нацистской Германии официально не служили в СС, однако так называемые «помощницы» в лагеря требовались постоянно. Гермина соблазнилась зарплатой: она была в 4 раза выше, чем на заводе. В 1939 году, в двадцатилетнем возрасте, после соответствующей тренировки Гермина поступила на работу в женский концлагерь Равенсбрюк. 16 октября 1942 года её перевели в Майданек, лагерь смерти под польским Люблином, где эсэсовцами были уничтожены 78 000 человек. Согласно показаниям свидетелей, будущая добрая домохозяйка показала себя как законченная садистка. Перед отправкой заключенных в газовые камеры Гермина разделяла женщин и детей и откровенно наслаждалась рыданиями жертв. Если мать не хотела расставаться с ребёнком, «ауфзехерин» хлестала её плёткой и била ногами, обутыми в подкованные армейские сапоги, пока та не прекращала двигаться. От её рук за короткий срок погибли десятки заключённых разного возраста. «В первый же день, когда фрау Браунштайтер предстала перед судом в Германии, заседание пришлось прервать: судье стало плохо от рассказов свидетелей о том, какие именно вещи эта надзирательница творила с детьми в Майданеке, — рассказал в интервью «АиФ» в 2002 году знаменитый «охотник за нацистами» Симон Визенталь. — Она хватала каждого ребёнка за волосы и швыряла его в грузовик, который вёз истощённых маленьких узников к газовой камере». В 1943 году «Топчущую кобылу «за её зверства наградили Железным крестом второго класса, а ещё через год Гермина Браунштайнер (с повышением до обер-надзирательницы) вернулась в Равенсбрюк. Там она вела себя точно так же: согласно подтвержденным свидетельствам, она забила кнутом как минимум двух женщин из числа заключённых, а на деле — в несколько раз больше. Французская узница лагеря вспоминала: «Я видела, как Гермина нанесла 25 ударов своей плетью молодой русской девушке, заподозренной в саботаже. Спина той была практически растерзана, но мне не разрешили оказать бедняжке первую помощь. Браунштайнер — патологическая садистка, ей попросту нравилось убивать и мучить».

Процесс проходил с 26 ноября 1975 года по 30 июня 1981 года в Дюссельдорфе (Германия). Перед судом предстали 15 сотрудников лагерной администрации и охраны.

Сама Надежда не смогла приехать на заседания, но люди, которые там были, говорят, что четверо обвиняемых были оправданы, в ходе процесса двое признаны недееспособными, и еще одна (Алиса Орловски) умерла, семеро были приговорены к тюремному заключению на сроки от 3,5 до 12 лет. К пожизненному заключению была приговорена надзирательница Гермина Браунштайнер.

В послевоенное время Надежда Георгиевна Мордовцева была награждена медалью «Ветеран труда», орденом «Великой Отечественной войны II степени», медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941-1945», памятной медалью «Непокорённые», медалью «За заслуги перед обществом», памятной медалью «Дочерям Отчизны», орденом II степени «За заслуги перед Алтайским краем», знаком отличия орден «За заслуги в ветеранском движении», памятной медалью В.С. Гризодубовой, памятным знаком «Растим патриотов России».

Медаль «Ветеран труда» — государственная награда СССР. Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1974 года. Автор проекта медали — художник С. А. Поманский. Медалью «Ветеран труда» награждались трудящиеся за долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве.

Орден «Великой Отечественной войны II степени» награждали за проявленные в боях, мужество, храбрость.

Медаль Жукова — государственная награда Российской Федерации, приуроченная к 100-летию со дня рождения Г. К. Жукова. В Положении о медали говорилось, что медаль Жукова — медаль, «которой награждаются военнослужащие и лица вольнонаёмного состава Красной Армии, за мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации».

Знак «Фронтовик 1941-1945″-памятный знак, вручаемый участникам Великой Отечественной войны. Выпуск знаков подготовил «Российский организационный комитет по подготовке и празднованию 55-й годовщины победы в Великой Отечественной войне». К знаку прилагается удостоверение с полем для указания ФИО. Знак начал вручаться в 2000 году.

Медаль «Непокорённые» был приурочена к международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Её выдавали бывшим узникам фашизма.

Медалью Общественной палаты РФ «За заслуги перед обществом» награждаются граждане: имеющие особые заслуги перед российским обществом, многолетнюю плодотворную профессиональную и общественно-значимую деятельность, активную гражданскую позицию, а также высокий моральный авторитет и признание среди российских сограждан, независимо от профессиональной принадлежности, а также занимаемой в момент награждения должности.

Медаль «Дочерям Отчизны» вручается:

- женщинам — военнослужащим и лица вольнонаемного состава, принимавшим в рядах казачьих формирований Вооружённых Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизанам и членам подпольных организаций, действовавшим в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, женщинам — военнослужащим и лицам вольнонаемного состава, служившим в период Великой Отечественной войны в Вооружённых Силах СССР, лицам, награжденным медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Японией», а также лицам, имеющим удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» либо удостоверение участника войны, подтверждающее участие в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.;

женщинам — труженицам тыла, награжденным за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», а также лицам, имеющим знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; - женщинам, проработавшим в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

женщинам, бывшим несовершеннолетним узницам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; - женщинам, гражданкам иностранных государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, сражавшимся в составе воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшим значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и награжденным государственными наградами СССР или Российской Федерации

Орден «За заслуги перед Алтайским краем» является высшей наградой за заслуги, связанные с развитием Алтайского края, высокими достижениями в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности, укреплением законности и правопорядка, за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного или гражданского долга на благо Российской Федерации и Алтайского края.

Знак отличия (орден) «За заслуги в ветеранском движении» учреждён Российским комитетом ветеранов войны и военной службы как высшая общественная награда Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы. Орденом награждаются физические и юридические лица за активное участие в развитии ветеранского движения, за успехи в социально-правовой защите ветеранов, патриотическом воспитании молодёжи, за весомый вклад в реализацию уставных целей и задач Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы.

Памятная медаль В.С. Гризодубовой вручается:

- за большой личный вклад в дело укрепления мира и согласия между народами, в семье и обществе;

- в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне;

- за вклад развития наставничества и патриотического воспитания молодёжи.

Ежегодно мы навещаем Надежду Георгиевну, поздравляем с праздниками и слушаем рассказы о её военном пути.

Мальцева Алина

Барнаул, 2021 г.